生活防衛と投資戦略:修理文化の変化と「捨てるコスト」から読み解く未来

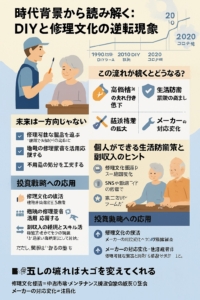

時代背景から読み解く:DIYと修理文化の逆転現象

かつての高度成長期の日本では、家電が壊れれば部品を自分で手に入れて修理する人が多く、地域密着型の電気屋さんも活躍し、モノを長く使う文化が根付いていたのですが、その後,生活が豊かになるにつれてDIYをする人は減少。修理は専門業者やメーカーに任せる流れが強まりました。

しかし、1990年代にバブルが崩壊し、日本経済が停滞すると、節約志向や生活防衛の意識が高まり、第一次DIYブームが到来。さらに、同時期にはブックオフ、ハードオフ、トレジャーファクトリーなどの大手リサイクルショップがチェーン展開を開始し、生活倉庫や小規模な(宝島)という名のリサイクルショップなどの中古市場が活性化しました。

そして2010年代以降、SNSや動画サイトの影響で第二次DIYブームが再燃。さらに、2019年11月に始まった新型コロナウイルスのパンデミックが後押しとなり、自宅での修理やものづくりが再び注目されるようになりました。

この流れの中で、修理して販売する個人やリサイクルショップが増加。結果として、修理職人が余っている状態が生まれ、価格競争や収入不安定が深刻化しています。

それに対応するかたちで、町の修理業者やDIYユーザーが部品を求めるようになるなか、メーカー側は部品提供を制限し、修理対応を囲い込む動きを強めています。

つまり今、「修理できる人や職人が余っているのに、部品が手に入らない」という逆転現象が起きているのです。

これにより、中小規模の店舗やショップが減少しています。

■ この流れが続くとどうなる?

このまま「修理できない・捨てるのも高い」時代が進めば、以下のような影響が広がるかもしれません。

- 高価格帯製品の売れ行き低下 修理も処分も高いなら、安価な製品や使い捨て型に流れる。

- 生活防衛意識の高まり 「壊れにくい」「修理しやすい」「処分しやすい」製品が選ばれるようになる。

- 経済格差の拡大 修理や買い替えに対応できる層と、そうでない層の差が広がる。

■ ただし、未来は一方向じゃない

この流れに対して、希望の水脈もある。

- 「修理する権利」への関心拡大 欧米では法整備が進み、日本でも議論が始まっている。

- サーキュラーエコノミーの推進 修理・再利用・リサイクルを前提とした製品設計が進む。

- メーカーの対応変化 メンテナンスサブスクや部品提供の再開など、新しい収益モデルが登場する可能性も。

■ 個人ができる生活防衛細工と副収入のヒント

この流れの中で、個人ができることは意外とたくさんあります!

- 修理可能な製品を選ぶ

- 部品提供が明記されているメーカーを選ぶ。

- シンプルで長く使える設計の製品を選ぶ。

- 地域の修理業者を活用・応援する

- 小規模修理店や個人職人のサービスを利用。

- メンテナンスや簡易修理を安価で受けることで、長期的な節約に。

- 副収入の確保とスキル活用

- 修理やメンテナンスのスキルを学び、「お手伝い型副業」として提供。

- 例:「家具のネジ締め」「家電の掃除」「使い方サポート」など。

- 不要品の処分を工夫する

- ネットオークションやフリマで販売。

- リサイクルショップや不用品回収業者を活用。

- 自分で持ち込めば処分費用を抑えられることも。

このような流れは、高齢化社会の貢献にもつながる流れとも言えます。

ただし、支援には“お金の壁”もある

高齢者の多くは年金生活で支出に慎重

修理代やサポート費用を払えないケースも多く、善意だけでは継続が難しい。

行政支援や地域連携が必要 副業者が「生活支援サービス」として登録され、自治体から報酬が出る仕組みがあれば、持続可能になれるのかもしれません。

スキル提供の価格帯調整もカギ

高齢者向けには「ワンコイン修理」「定額サポート」など、価格設定の工夫が求められるといえます。

つまり、修理文化と副業の流れは高齢化社会に貢献できるけど、制度設計や価格調整がないと持続しないといえます。

ただし、制度に頼ることは税収が高くなることも意味しています。だからこそ個人が稼ぐ副収入が必要と言える時代と言えるのではないでしょうか!。

■ 投資戦略への応用

この流れは、投資にもヒントを与えてくれる:

- 修理文化復活=中古市場・メンテナンス関連企業の成長

- メーカーの対応変化=サブスク型メンテナンス企業や部品流通企業の注目

- 生活防衛意識の高まり=高耐久・修理可能製品を扱う企業の評価上昇

修理文化とメンテナンス市場の成長予測(2025〜2033年)

日本のMRO(メンテナンス・修理・運用)市場は、2024年に414億ドル規模で、2033年には499億ドルに成長すると予測されている(年平均成長率1.9%)。

背景には、インフラの老朽化、予知保全の需要、循環型経済への移行がある。つまり、修理・再利用を前提とした社会構造が、これから10年かけてじわじわ根付いていく流れと言えます。

投資先の候補:修理文化・中古市場・メンテナンス関連

| 分野 | 企業例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 中古・リユース市場 | ハードオフ、トレジャーファクトリー、メルカリ | 修理・再販モデル、個人間取引の活性化 |

| メンテナンス・修理関連 | ユアマイスター、MRO企業 | 修理支援・予知保全・インフラ対応 |

| サブスク型メンテナンス | パナソニック、シャープなど | 定期メンテナンス契約、長期保証モデル |

副収入の実践アイデア:修理スキルと生活防衛を活かす

- リペア品販売 壊れた家電や家具を修理して販売。初期費用が少なく、利益率が高い副業。

- 持ち込み型ミニ修理カフェ Repair Café風のサービスで地域交流+収益化。

- メンテナンス代行・お手伝い型副業 高齢者や忙しい家庭向けに「ちょっとした修理」を提供。

- 修理スキルのオンライン講座化 ノウハウを動画やブログで発信。教材販売や広告収入も可能。

この流れを先読みして、生活防衛と投資戦略を組み立てて行動を起こすことはまさに 水先案内人 の動きと言えるかもしれません。

捨てるにもお金がかかる現実

家電リサイクル法のポイント

エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などはリサイクル料金+運搬費用が必要。

分解して家庭ゴミに出すのは違法かつ危険。

自治体や購入店、指定業者に依頼する必要がある。

自分で持ち込めば運搬費は節約できるが、事前の振込や手続きが必要。

このような行動や作業は高齢者にとって大変な方もいます、ほんの一部かもしれませんが、資金力の乏しい中高年は手に職を付ける事も必要と言えるのではないでしょか!。

修理文化の逆転現象、DIYの再燃、副収入の必要性——これらは単なるトレンドではなく、私たちの「生き方の再設計」を促す流れです。

制度に頼るだけでは、税負担や支援の限界に直面する時代。だからこそ、個人がスキルを磨き、稼ぐ力を持つことが、生活防衛にも社会貢献にもつながります。

高齢化社会の中で、誰かを助ける力は、同時に自分を守る力にもなる。 そしてその力は、修理という小さな行動からでも育てられるのです。

「捨てるにもお金がかかる」時代だからこそ、 「直して使う」「支え合って生きる」ことが、未来への投資になる。

この流れを読み解き、行動に変えることは、まさに水先案内人の役割。 あなた自身が、次の時代を導く存在になれるかもしれません。

以上[生活防衛と投資戦略:修理文化の変化と「捨てるコスト」から読み解く未来]の記事は終了です。