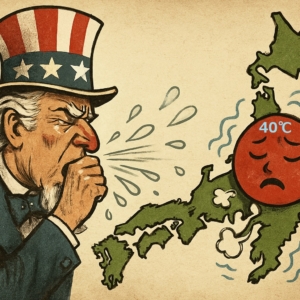

米国がクシャミをすると日本が風邪をひく!

🌊米国経済に潜む日本との関係

「米国がくしゃみをすると日本が風邪をひく」ってこの表現、ちょっとユニークだけど、実は経済の世界では昔から使われてる表現なんだけど今は少し違うみたい!🌬️💸

意味としては、アメリカ経済がちょっとでも不調になると、日本経済にも大きな影響が出るってことなんですが、これ昔は、アメリカが日本の最大の貿易相手国だったため、アメリカの景気が悪くなると、日本の輸出も減ってしまって、結果的に日本経済も冷え込む…そんな構造だったってことは、今の若年層は知らないかもね!。

でも最近では、中国との貿易が増えてきて、「中国がくしゃみをすると日本が風邪をひく」って言った方が正確かもって話も・・・!。

それでも、アメリカの金融政策や株式市場の動きは、今でも日本に大きな影響を与えてるので、完全に昔話ってわけでもないかもしれませんね!。

その1つに、日本が中国からの輸入取引で米ドルを使用するケースは一般的だからとも言えます。

その背景には、国際貿易における米ドルの圧倒的な存在感があります。日本と中国の間の取引でも、人民元や円ではなく、米ドルが決済通貨として選ばれることが多いのは、米ドルが世界の基軸通貨として機能しているからです。価格の透明性や流動性、為替ヘッジのしやすさなど、企業にとってメリットが大きいため、米ドル建てが主流となっているのです。

しかし、ここに来てその「基軸通貨としての米ドル」にも変化の兆しが見え始めています。米国の財政赤字の拡大や金利政策の不安定さ、地政学的な緊張の高まりなどが重なり、世界の一部では「米ドル依存からの脱却」を模索する動きも出てきています。中国やロシアをはじめとする国々が、人民元や他の地域通貨での決済を推進しようとしているのもその一例です。

つまり、今後は「米ドルがくしゃみをすると世界が風邪をひく」だった時代が微熱程度になる可能性もあるわけで、基軸通貨の座が揺らぐ未来が、そう遠くないかもしれません。日本もその中で、どの通貨を軸に貿易や金融戦略を立てるか、慎重な判断が求められる時代に入ってきているのです。

ちなみに、最近は日本株が世界から注目されてるって話もあるし、これからは風向きが変わってくるかも…?🌏✨

つまり、日本経済の技術や産業も世界に注目されてきていると言う事と、今は円高方向だけど再び円安に進むと、外国人投資家の注目の的になると言う事かもしれません⁉

以下の記事を読んでみると何かのヒントになるかも!

笑長寿MGB:高市早苗氏の国家PR戦略とは?技術・生活・安全保障で日本の強みを世界へ発信!

※:今回の記事は投資と関係ありません、ちょっとした経済コラムの記事です。

🌀 ニュースとのギャップ

最近、買い物の仕方を少し変えたり 週1でのまとめ買いをして、貯めていたポイントを使いだしたり、外食もせず休みは引きこもり状態となっていて、 財布の紐を固くしているにもかかわらず、財布の中身が…なんて感覚ありませんか?

これって日本に限ったことでなく米国でも同じ状況になっていると聞くのに、最近のニュースでは「米国経済は堅調で景気は持ち直しの兆し」と報じられています。 この“好調”や“回復の兆し”とのギャップは、何なのでしょう?我々との関係性はあるのでしょうか⁉

そんな疑問を少しだけ解消すべく調べてみました。

📊 表面的な情報:米国は本当に堅調なの?

- GDP成長率:2025年4–6月期は年率+3.3%

- 株価:AI関連銘柄が牽引し、S&P500は高値圏

- 消費:消費を押し上げている

- 財政支出:インフラ・半導体・グリーン投資が継続

→数字だけ見れば、確かに“堅調”に見える。

ただし、これらの数字はあくまでマクロ経済の平均値や一部の成長分野を切り取ったものであり、実際に生活者が感じる景気感とは乖離していることもあります。特にAI関連やグリーン投資など、恩恵を受ける層が限定的であるため、“堅調”という言葉がすべての人に当てはまるわけではないのです。

🌪️ 調べてみた数字:雇用の現場では何が起きている?

- BLS雇用統計:3.2万人減少、過去2年半で最大

- チャレンジャー社レポート:リストラ数94万人超、2020年以来最多

- 求人倍率:0.98(失業者1人に対し求人1件未満)

- リストラ要因:店舗閉鎖・企業破綻・事業再編などが50万人以上

- 自己退社よりリストラが増加

→雇用の現場では“静かな後退”が進行中。

これは、企業が利益を維持するために人件費を削減し、効率化を進めている現実を反映しています。つまり、表面的な経済指標が好調でも、働く人々の不安や生活の厳しさはむしろ増している可能性があるのです。こうした“静かな後退”は、ニュースではあまり報じられないものの、私たちの生活にじわじわと影響を与えているのかもしれません。

🧠 なぜギャップが生まれるのか?

- 富裕層の消費が平均を押し上げている

- サービス業の一部だけが好調

- 地域・業種によって格差が拡大

- 報道は“平均値”を強調しがち

→「堅調」という言葉の裏には、見えない格差が広がっている。

この「見えない格差」は、私たちが日常で感じる“景気の実感”と、ニュースで報じられる“経済の好調さ”との間に生まれる違和感の正体とも言えます。 たとえば、富裕層が高級品や投資に積極的である一方で、一般層は生活費の節約に追われている。こうした消費の二極化が、統計上の平均値を押し上げてしまい、実態とは異なる「好調な経済像」が描かれてしまうのです。

さらに、報道では全国平均や大企業の業績が中心に取り上げられることが多く、地方の中小企業や非正規雇用者の厳しい状況は見えにくくなりがちです。 つまり、「堅調」という言葉の裏には、誰がその恩恵を受けているのか、誰が取り残されているのかという視点が欠けていることが、ギャップの本質なのかもしれません。

🧩 米国の雇用悪化は日本にどう響く?

1. 為替への影響 FRBの利下げでドル安→円高圧力→輸出企業に逆風

2. 日本企業の業績悪化 米国消費の冷え込み→海外売上減→国内雇用や設備投資に影響

3. 株価と消費マインド 米国株の調整→日本株も連動下落→資産感覚の悪化→消費マインド低下

4. 金融政策の制約 日銀は利下げ余地が少なく、円高+景気悪化への対応が難しい

→米国の“静かな後退”は、すでに日本の家計にも波及し始めている。

このように、米国の雇用悪化は単なる“海外の話”ではなく、日本の経済活動や生活者の心理にじわじわと影響を与える構造になっています。特に、為替や株価の変動は、企業の業績だけでなく、私たちの給与・雇用・資産形成にも直結する要素です。

さらに、日銀の金融政策が制約を受ける中で、政府や企業による積極的な景気対策が求められる局面に入っているとも言えます。 つまり、米国の“静かな後退”は、日本の家計にとっても“静かな圧迫”となって現れているのです。

このような状況では、ニュースの見出しだけでなく、その裏にある構造的な変化や波及効果に目を向けることが重要です。私たちの生活の中で感じる違和感や不安は、実はグローバル経済の変化と密接につながっているのかもしれません。

🔚 まとめ

米国の雇用悪化と利下げの流れは、為替市場を通じて日本にも波及しているんですね。 2025年秋、FRBの利下げ観測が強まり、ドル安・円高が進行。これにより、輸出企業の収益圧迫だけでなく、日本の消費構造にも静かな影響が広がっている。

日本の食料自給率はカロリーベースで38%しかなく、小麦・大豆・トウモロコシなどの穀物はほぼ全量輸入。これらはパン、麺類、豆腐、調味料、加工食品など、日常の食卓に欠かせない品目に使われている。 さらに、牛肉・豚肉・鶏肉も半分以上が輸入で、畜産そのものも飼料の輸入に依存している。

でも、輸入依存は食だけじゃない。 スマートフォンやパソコンなどの情報通信機器は、国内供給の約7割が輸入品で、特に中国からの依存度が高い。 自動車部品も、エンジン制御系・電装品・半導体などの重要部品は海外製が多く、グローバル供給網に支えられている。 半導体は、スマホやPCだけでなく、冷蔵庫や洗濯機、エアコン、さらには自動車にも組み込まれており、現代の生活に欠かせない“見えないインフラ”となっている。

円高が進めば「輸入品が安くなる」と言われがちだが、実際には国際価格の上昇や物流コストの高止まりが重なり、生活必需品の値上げは止まっていない。 10月にはパックごはん、納豆、調味料、飲料など3,000品目以上が値上げされ、家計への負担はじわじわと増している。

米国の雇用統計や金融政策は、遠い国の話ではない。 それは、日本の食卓、スマホ、家電、車、そして家計にまで影響を及ぼしている“次の波”なのだ。

以上(米国がクシャミをすると日本が風邪をひく!)の記事でした。